こんにちは!みやしんです。

最近ではDXに取り組む会社も増え、また学校でもプログラミングが必修化になるなど、ITスキルの習得が当たり前になってきています。その中で特に注目を集めている中の1つにAIや機械学習があり、その実装に有効なプログラミング言語「Python」があります。

この記事は、Pythonを始めてみたいけど、

- 始め方が分からない

- ITが苦手なので自信がない

- プログラミングが初めて

上記のような人でもとても簡単に始められる方法をご紹介します🌟

後半にサンプルコードも付けています。コピペして使えますのでPythonやプログラミングが初めての方でも安心して活用頂けます。

機械学習やディープラーニングが使えると会社や学校でもウケが良いですが、Pythonは便利な機能(ライブラリ)が豊富で、機械学習やディープラーニングが出来なくてもPythonを覚えるだけで十分すぎるほど役に立ちます!

話題のPythonを学びたいけどスクールに60万円は高すぎる!でも独学だと挫折が恐い!そんな不満と不安を解決するサブスク型のプログラミングスクール。Python未経験の方にもおススメ!

【前準備】 Googleアカウント作成 ~既にアカウントがある方はOK~

Googleアカウントを既に持っている方はOKです!読み飛ばしてください。

まだGoogleアカウントを持っていない人は、アカウントの登録をしましょう。

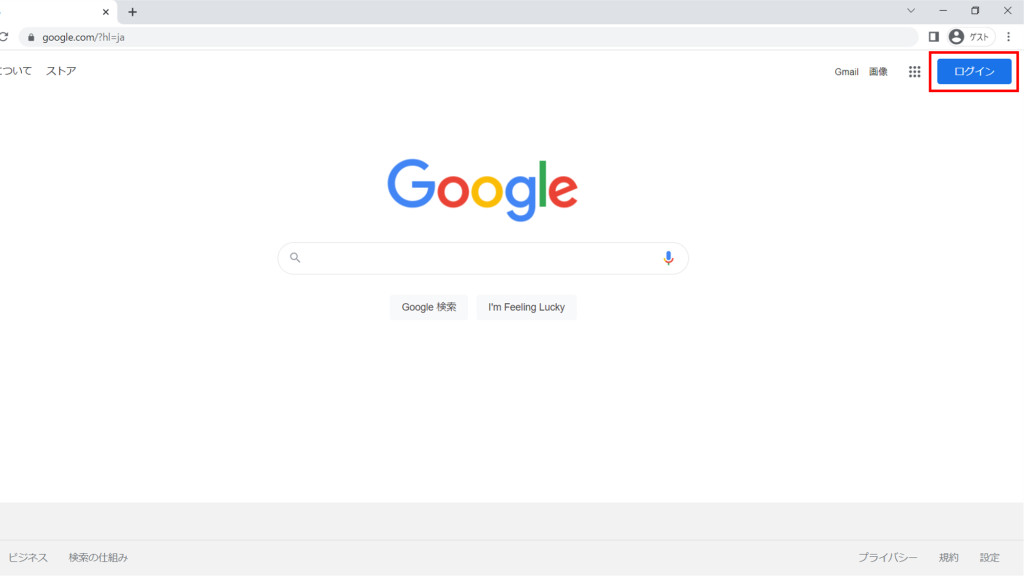

まずはGoogleのトップページを表示して右上の「ログイン」ボタンから登録を進めていきましょう!

Googleトップページ

また、登録方法についてはこちらの記事を参考にされると良いと思います。

Googleアカウントの登録ができましたら早速始めていきましょう!!

Google Colaboratoryの準備

Pythonを簡単に始めるために「Google Colaboratory(略称:Google Colab)」を使います。

Google Colaboratoryとは?

Google Colabとは、Webブラウザ上でPythonを実行できるGoogleの無料で使えるサービスです。

簡単に言うと、Google Colaboratoryに必要な環境が既に準備されているので、あとはPythonを始めるだけです。

Google Colabのメリット

Google Colabのおススメポイントはこちらです!

- 環境構築がほぼ不要

- 無料で使える

- 機械学習等で必要な外部ライブラリ(Numpyなど)もインストールされている

- 処理が速い (GPUも無料で使える)

- 操作が簡単

- 実行結果がすぐに見れる

- 開発しやすい

- 共有が簡単

Google Colabには有料版もありますが、無料版で十分使えます。

Google Colabの準備

では、早速使っていきましょう!

まずは、Googleアカウントにログインをして、Google Colabの公式サイトへアクセスします。

Google Colab公式サイト

すると、下記のようなサイトが表示されます。

続いて、「①ファイル」→「②ノートブックを新規作成」をクリックします。

すると、下記のように新しいノートブックが表示されます。

画面の左上にあるノートブックの名前も変えておきましょう!好きな名前で良いですが、今回はUntitled0.ipynb →「test_colab.ipynb」に変更します。

作成したファイルは「My Drive」 → 「Colab Notebooks」に保存されています。

My DriveへはGoogle検索画面の右上の9つの点からアクセスできます。

My Driveを表示すると「Colab Notebooks」のフォルダが出来ています。

フォルダを開けると、「test_colab.ipynb」が保存されています。

コードを実行する

コードセル と テキストセル

まずは覚えておく必要がある内容として、「コードセル」と「テキストセル」があります。

コードセル:Pythonコードを記述するセル

テキストセル:メモを記述するセル

「コードセル」や「テキストセル」は下記のボタンで追加できます。

コードセル

「+コードセル」ボタンを押すと、下記のようにコードセルが追加されます。

ここにコードを入れてみます。下記のように入れてみましょう。

print(‘Hello World’)

入力できましたら、左の▶印を押すとコードを実行できます。

たったこれだけです。とても簡単ですね!

初めてPythonを触ってみた方は、初のPython実行おめでとうございます!✨😆

続いて、「+コード」ボタンを追加で押せば、コードセルを増やすことが出来ます。

テキストセル

メモを残してコードを見やすくしたい場合は、テキストセルを使います。

「+テキスト」を押すと、テキストセルを生成します。

テキストセルに文字を入力するとメモを残すことができます。

メモの記入方法はマークダウン記法というルールを使います。

さらに見出しや箇条書きも追加できます。

見出しは「#」を使い、#を増やすにつれて見出しが小さくなります。

箇条書きにしたい場合は、「-」を使います。

また、見出しを作ると、画面左に目次が追加されます。

きれいにまとめられて、コードを見やすくできますね。

サンプルコード

サンプルコードを載せておきます。Google Colab上にコピペして是非実行してみてください。

サンプル① おみくじプログラム

# 乱数機能を使う

import random

# 0~3の乱数を発生 => omikujiに代入

omikuji = random.randint(0, 3)

# omikujiの値(0~3)によって、おみくじの結果を表示

if omikuji == 0:

print('大吉')

elif omikuji == 1:

print('中吉')

elif omikuji == 2:

print('小吉')

elif omikuji == 3:

print('凶')実行結果

実行すると「大吉」「中吉」「小吉」「凶」がランダムに表示されます。

サンプル② グラフ表示

# ライブラリのインポート

# numpyは数値計算用のライブラリ

import numpy as np

# matplotlibはグラフ描画ライブラリ

from matplotlib import pyplot as plt

# 100前後の数字を50個生成 (100 + 平均=0, 分散=1のランダムな数字を50個)

# 例 [99.40102584 100.29315786 ・・・・・ 100.78550676 99.68458088]

y = 100 + np.random.randn(50)

# xに50個の数字(0~49)を代入 [0,1,2,3,・・・・・48, 49]

x = [x for x in range(len(y))]

# グラフを作成

plt.plot(x, y, '-')

# グラフ内を塗りつぶす(95以上の部分)、alphaは透過度

plt.fill_between(x, y, 95, facecolor='lightblue', alpha=0.5)

# タイトルを付ける

plt.title('Sample')

# グラフを表示する

plt.show()実行結果

こんな雰囲気のグラフが表示されると思います。

y軸の値はランダムにしていますので、実行するごとにグラフの形は変わります。

話題のPythonを学びたいけどスクールに60万円は高すぎる!でも独学だと挫折が恐い!そんな不満と不安を解決するサブスク型のプログラミングスクール。Python未経験の方にもおススメ!

コメント